Politik Identitas dan Media Sosial

Diskusi publik kali ini menandai peluncuran kantor The Conversation Indonesia di kampus Universitas Islam Indonesia (UII). Ata nama UII, saya mengucapkan terima kasih kepada The Conversation Indonesia atas kepercayaannya kepada UII. Kerja sama baik ini insyaallah menjadi tonggak penting di kedua belah pihak untuk bersama-sama melantangkan gagasan-gagasan tersaring yang penting untuk membuka diskusi sehat dan mengedukasi khalayak.

Secara spesifik, kerja sama dengan kampus juga diharapkan informasi tentang perkembangan sains dapat lebih lantang terdengar di ruang publik. Ikhtiar ini sekaligus mengajar para dosen menyiapkan diri menjadi intelektual publik, yang gagasan bernasnya dapat diakses dan dinikmati oleh khalayak.

Hal ini sangat penting untuk merawat dan meningkatkan perangai ilmiah (saintific temper) publik. Salah satunya, adalah kesadaran akan pentingnya data atau fakta yang mendasari setiap pilihan sikap atau pendapat. Sikap atau pendapat seharusnya tidak dikuasai oleh emosi atau perasaan, sebagaimana yang akhir-akhir ini mengemuka dalam era pascakebenaran (post-truth) (Davies, 2018).

Nalar sehat harus kembali dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Adu argumen yang terjadi pun seharusnya semakin menyehatkan.

Lantas, bagaimana dengan politik identitas?

Mendefinisikan politik identitas

Tidak ada definisi tunggal untuk istilah “politik identitas” (identity politics) dalam literatur. Namun secara umum, politik identitas dikaitkan dengan agenda, aksi, aktivisme politik yang di dalamnya anggota kelompok berbasis identitas mengorganisasi dan memobilisasi diri untuk melawan ketidakadilan yang dialami karena struktur, sistem, dan praktik yang hegemonik (Miller, 2021).

Pelacakan literatur menemukan, bahwa ketika lahir di 1970an di Amerika, politik identitas merupakan gerakan untuk melawan ketidakadilan (Fukuyama, 2018; Maarif, 2010). Sebagai contohnya adalah adalah perjuangan perempuan kulit hitam di Amerika yang sangat itu menjadi warga kelas dua, di bawah penindasan kulit putih (Garza, 2019).

Pada saat itu identitas didasarkan pada keadaan minoritas, ras, etnisitas, gender, dan kelompok sosial lain yang merasa terpinggirkan. Dalam perkembangan selanjutnya, identitas didasarkan pada agama, kepercayaan, dan ikatan kultural yang beragam (Maarif, 2010).

Yang diperjuangkan saat itu adalah kesetaraan untuk semuanya tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Pertanyaannya: praktik politik identitas yang dalam beberapa tahun terakhir banyak menghiasi banyak ruang diskusi, apakah masih memuat frasa “tanpa mengabaikan kepentingan bersama”?

Kata “bersama” dalam konteks ini, bisa kita definisikan sebagai sebuah bangsa. Namun, perlu dicatat di sini, bahwa politik identitas adalah fenomeno global, dan bukan hanya di Indonesia.

Bangsa Indonesia sejak kelahirannya sudah kaya dengan perbedaaan. Indonesia adalah bangsa yang plural. Ini adalah fakta sosial bangsa ini yang tidak bisa kita nafikan. Semangat persatuan yang kita gaungkan pun bukan berarti dibarengi dengan menutup mata dari semua perbedaan yang ada.

Dalam politik, perbedaan perspektif dan pendapat pun hal yang lumrah. Namun dengan catatan, tidak ada kepentingan sesaat atau sesat yang tersembunyi di dalamnya, dengan kemasan indah yang memperdaya.

Perbedaan seharusnya tidak lantas membuat perpecahan. Lawan perbedaan adalah persamaan, sedang negasi dari perpecahan adalah persatuan. Perbedaan tidak identik dengan perpecahan.

Keragaman identitas ini adalah fakta sosial dan merupakan sunatullah (QS Al-Hujurat 13). Karena itulah dalam berinteraksi perlu dibalut nilai-nilai agung, termasuk kesetaraan sesama anak bangsa, apapun latar belakangnya.

Kajian politik identitas

Kapan isu politik identitas mewarnai diskusi di Indonesia? Pelacakan dokumen yang terindeks Google menemukan frasa ini sudah digunakan di pertengahan atau akhir 1990an. Secara spesifik, pelacakan terhadap artikel ilmiah di Google Scholar menmukan, buku pertama berbahasa Indonesia yang menyinggung isu ini adalah tulisan Muhammad A.S. Hikam (2000) yang berjudul “Islam, Demokrasi, dan Permberdayaan Civil Society”. Bisa jadi terdapat tulisan lain yang lebih awal, tetapi tidak terindeks oleh Google Scholar.

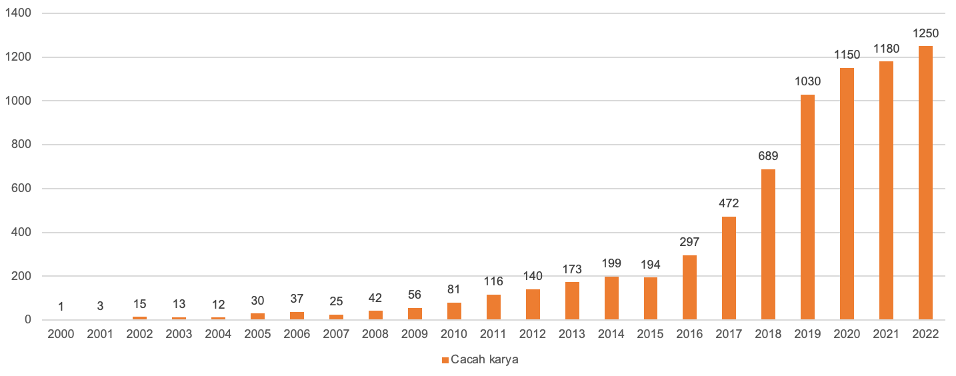

Memang, temuan mengindikasikan perhatian intelektual Indonesia terhadap isu ini meningkat sejalan dengan waktu (lihat Gambar). Jika pada 2000, hanya satu karya yang menyinggung isu politik identitas, pada 2010 terdapat 81 karya, dan pada 2019 ditemukan 1.030 karya. Pada 2022, setahun lalu, sebanyak 1.250 karya ilmiah terindeks oleh Google Scholar. Tentu saja ini belum memasukkan karya yang menggunakan bahasa lain.

Temuan ini paling tidak melacak sejak kapan isu politik identitas mulai mewarnai perhelatan politik di Indonesia.

Gambar. Cacah artikel ilmiah berbahasa Indonesia terindeks Google Scholar yang membahas politik identitas

Dalam bukunya, Hikam (2000) menulis, “politik identitas yang didasarkan pada ikatan primordial akan dengan mudah menggantikan politik kewarganegaaan, dan wawasan kebangsaan menjadi terdesak”. Yang mengkhawatirkan, lanjut Hikam, jika ini terjadi, maka negara akan semakin mendapat legitimasi untuk melakukan intervensi atas nama keamaan dan ketertiban sosial. Padahal dengan cara ini, negara menjadi semakin tidak netral atau bias terhadap kepentingan kelompok. Ujungnya adalah potensi keberbelahan sosial.

Karenanya, supaya hal ini tidak terjadi, salam kontestasi politik, pluralitas perlu mendapatkan tempat dan bukan menonjolkan identitas, melainkan program kerja dan gagasan, serta menjaga semangat inklusivisme.

Meski menurut Fukuyama (2018b) tidak ada yang salah dengan politik identitas, yang disebutnya sebagai kesukuan baru (new tribalism) (Fukuyama, 2018a). Namun, Fukuyama (2018b) segera mewanti-wanti, pertama, politik identitas akan menjadi bermasalah ketika diinterpretasikan atau ditegaskan dengan cara yang salah, yang kehadirannya tidak juga menghilangkan ketimpangan atau ketidakadilan.

Kedua, politik identitas menjadi bermasalah ketika lingkup identitas disempitkan dan berpotensi mengabaikan kepentingan yang lebih besar. Ketiga, kesalahan dalam mengartikan politik identitas dapat menjadi ancaman terhadap iklim kebebasan berpendapat dan bahkan lebih jauh menggantikan diskursus rasional yang diperlukan untuk melestarikan demokrasi.

Jika kesalahan ini yang terjadi, maka praktik politik identitas tidak justru melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kesetaraan, tetapi justru menghadirkan ketidakadilan dan ketimpangan baru. Karena, sebuah kelompok berbasis identitas tertentu merasa berhak mendominasi dan bahkan menghinakan kelompok dengan identitas lain.

Kasus Amerika Serikat (e.g. Davies, 2019; Chua, 2018), misalnya, yang mengalami pembelahan sosial tajam karena penggunaan politik identitas, dapat menjadi pelajaran berharga.

Jika kita menjadi pendukung penggunaan politik identitas secara salah dalam kontestasi politik di Indonesia, tampaknya kita sudah kehilangan hak untuk mengkritisi apa yang terjadi di tempat lain, seperti di Amerika Serikat. Ini bukan siapa yang kita dukung, tetapi soal kepedulian terhadap potensi keterbelahan bangsa.

Bagaimana media sosial berperan?

Peran media sosial

Media sosial dapat menjadi senjata ampuh menegaskan identitas di media maya. Begitu juga kasus di Amerika Serikat (e.g. Davies, 2019). Hal itu dimungkinkan, karena beragam karakteristik yang melekat padanya: termasuk kecepatan penyebaran informasi (viralitas) dan keluasan jangkauan audiens.

Hal ini diamplifikasi juga dengan algoritma yang membangunnya, yang dapat digunakan untuk memanipulasi opini dan menggiring perilaku. Paling tidak ada tiga pendekatan algoritma media sosial terkait dengan ini, yaitu penyetelan (tuning) yang mengarahkan alir perilaku pengguna pada waktu dan lokasi yang tepat, penggiringan (herding) yang melibatkan konteks terdekat pengguna media sosial untuk direspons, atau pengkondisian (conditioning) yang menyasar pengguna secara massal untuk melakukan tindakan tertentu (Zuboff, 2019).

Penggiringan pun terjadi dalam mesin pencari, ketika informasi yang kita cari didasarkan pada algoritma tapis gelembung (bubble filter) yang mengatur informasi yang dipaparkan kepada kita. Algoritma ini akan mengisolasi kita dari paparan informasi lain yang sangat mungkin akan melengkapi gambar secara utuh. Informasi yang dipaparkan kepada kita dapat dipengaruhi lokasi, klik terakhir dalam layanan tertentu, sejarah pencarian, dan lain-lain.

Apa akibatnya? Kita seakan berada di kamar gema (echo chamber), yang hanya mendengar suara kita sendiri atau suara yang sama dengan suara kita. Peluang mendengar suara (perspektif) lain menjadi tertutup. Yang terjadi akhirnya adalah bias konfirmasi. Keyakian awal kita semakin kuat karena hanya terpapar informasi yang sejalan dan mendukung.

Lagi-lagi, kita diarahkan, tetapi seringkali tidak disadari, dan bahkan dinikmati, kerena ketidaktahuan. Situasi ini dapat diperparah dengan bumbu misinformasi dan hoaks, serta bingkai peyorasi yang mendiskreditkan kelompok lain.

Kesadaran risiko ini penting dalam konteks Indonesia. Saat ini, lebih dari 60% penduduk Indonesia adalah pengguna aktif media sosial yang mengakses lebih dari 3 jam per hari.

Jika kesadaran kolektif ini tidak berbangun, alih-alih kita akan menuju kepada keadilan dan kesetaraan untuk kebaikan bersama, penggunaan media sosial yang menegaskan identitas kelompok secara dikotomis justru akan membawa bandul pendulum akan menuju kepada ekstrem yang lain.

Di sinilah, kita perlu memerlukan literasi digital yang cukup, selain kesadaran etis yang baik.

Harmoni dalam tenun kebangsaan

Harmoni dalam perbedaan seperti mozaik indah dalam tenun kebangsaan selama semangat koeksistensi dikedepankan. Persatuanlah yang harus dirayakan, dilantangkan, dan digaungkan dengan lebih keras.

Persatuan yang selama kita kita rajut merupakan anugerah indah dari Yang Maha Megah untuk bangsa Indonesia. Semoga jangan sampai persatuan bangsa itu tergadaikan untuk kepentingan kelompok manapun yang mengabaikan kebaikan bersama sebagai sebuah bangsa.

Tidak ada boleh ada sekelompok anak bangsa yang merasa paling unggul dan merendahkan liyan. Apapun dalihnya. Semua anak bangsa harus dilihat setara. Pengkhianatan kepada nilai kesetaraan akan menyemai benih ketidakpuasan, ketidakpercayaan, dan buah pahitnya adalah perpecahan anak bangsa.

Jika ini terjadi, kita akan ditakdirkan baru melihat persatuan menjadi sangat berharga ketika sudah tidak lagi bersama ini. Banyak contoh pengalaman getir bangsa di muka bumi yang persatuannya tercabik.

Semoga momen itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Sampai kapan pun, atau paling tidak sampai satu hari menjelang kiamat—meminjam frasa yang sering digunakan oleh Allahuyarham Buya Syafii Maarif. Semoga!

Referensi

Fukuyama, F. (2018). Identity: The demand for dignity and the politics of resentment. Farrar, Straus and Giroux.

Fukuyama, F. (2018a). Against identity politics: The new tribalism and the crisis of democracy. Foreign Affairs, 97, 90.

Garza, A. (2019).Identity politics: friend or foe? Othering & Belonging Institute, University of California, Berkeley. Tersedia daring: https://belonging.berkeley.edu/identity-politics-friend-or-foe

Maarif, A. S., (2010). Politik identitas dan masa depan pluralisme kita. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina.

Miller, J. S. (2021). Identity politics. Dalam Encyclopedia of Queer Studies in Education, 294-298, Brill.

Chua, A. (2018). How America’s identity politics went from inclusion to division. The Guardian. Tersedia daring: https://www.theguardian.com/society/2018/mar/01/how-americas-identity-politics-went-from-inclusion-to-division

Davies, W. (2019). Nervous states: Democracy and the decline of reason. WW Norton & Company.

Elaborasi ringan dari pidato kunci dalam Diskusi Publik “Apakah politik identitas masih relevan dalam kampanye Pemilu 2024 di media sosial?” dalam dalam rangka peluncuran kantor The Conversation Indonesia di kampus Universitas Islam Indonesia, 11 Mei 2023