Pada Agustus 2019, Pew Research Center meliris hasil surveinya tentang kepercayaan warga Amerika Serikat terhadap saintis. Sejak 2016, baru pada survei terakhir tersebut, kepercayaan publilk kepada saintis melebihi kepada militer. Sebanyak 86% responden percaya kepada saintis. Bandingkan dengan tingkat kepercayaan kepada militer (82%) dan bahkan politisi terpilih (35%).

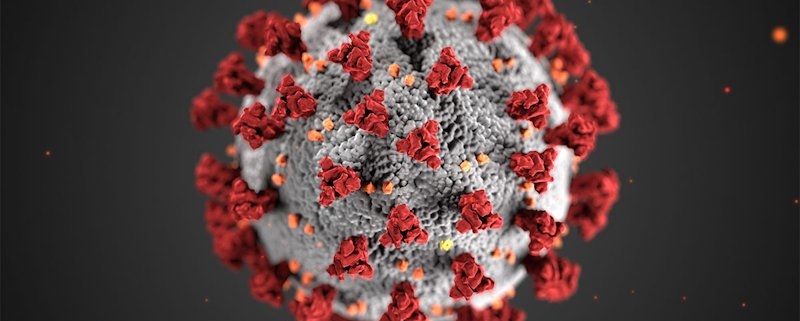

Mereka percaya bahwa sains sangat penting untuk masyarakat. Hasil ini berbeda dengan sikap Sang Presiden Dunia Baru yang sering menyerang sains. Tak terkecuali ketika pandemi Covid-19 melanda. Tidak sulit menemukan rekam jejak digital untuk memberikan ilustrasi. Ide terakhirnya menuai reaksi riuh dari para saintis. Berlagak bak seorang dokter, Sang Presiden menyarankan injeksi disinfektan ke dalam tubuh.

Di pojok lain bumi, di Dunia Lama, seorang pemimpin perempuan diapresiasi karena menggunakan pendekatan saintifik dalam menangani pandemi. Latar belakang lampaunya sebagai saintis terungkap. Dia adalah periset dan doktor di bidang kimia kuantum. Dia jalani peran ini sampai runtuhnya tembok Berlin pada 1989, momentum awal dia terjun ke dunia politik. Dia tahu apa yang dilakukan dan jujur tentang yang belum diketahui oleh sains. Dia adalah Konselir Jerman, Angela Merkel.

Saat ini, warga dunia masih berharap cemas, menanti antivirus yang dikembangkan pada saintis, berpacu dengan waktu. Ilustrasi di atas, menunjukkan bahwa sains memberi bukti telah menghadirkan solusi masalah dan menjadi modal penting untuk menyelamatkan serta meluhurkan peradaban manusia.

Sains dan Zaman Keemasan

Perkembangan sainslah yang membawa Eropa meninggalkan Zaman Kegelapan yang dimulai dengan keruntuhan Kekaisaran Romawi pada abad kelima sampai lahirnya Zaman Renaisans pada abad ke-14, yang dimulai di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa.

Ketika itu, dunia Islam justru berada pada Zaman Keemasan (atau Zaman Pertengahan), ketika sains berkembang dengan pesat dan para saintis mendapatkan posisi terhormat. Zaman Keemasan itu dimulai ketika Dinasti Abbasiyyah menggantikan Umayyah.

Abu Ja’far Al-Mansur, khalifah kedua Dinasti Abbasiyyah (754-775 M) pernah mengirim utusan ke Kaisar Byzantium untuk mendapatkan kara-karya tentang matematika. Kaisar mengirimkan buku karya Euclid dn karya-karya lain di bidang fisika. Gairah dalam pengembangan sains ini terus bertumbuh.

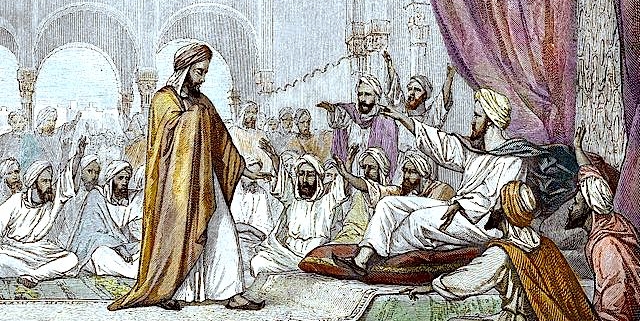

Ketika Harun Al-Rasyid menjadi khalifah (kelima, 786-809 M), Rumah Kebijaksanaan (Baitul Hikmah) didirikan untuk menggairahkan pengembangan sains. Upaya ini diteruskan oleh anaknya, Abul Abbas Al-Ma’mun. Ketika Al-Ma’mun menjadi khalifah (ketujuh, 813-833 M), para duta dikirimkannya ke Byzantium untuk mencari buku-buku sains Yunani dan menerjemahkannya. Ibnu Khaldun merekam episode ini dalam bukunya, Muqaddimah. Cerita ini sekaligus menjadi bukti bahwa peradaban Islam bukan kilometer nol.

Banyak saintis besar muslim yang dilahirkan ketika itu. Sebut misalnya, Ibnu Rusyd (filsuf), Ibnu Sina (filsuf, dokter), Al-Khwarizmi (matematikawan, astronom), Al-Kindi (filsuf), Sanad Ibnu Ali (astronom), Jabir Ibnu Hayyan (ahli metalurgi). Pada dasarnya banyak dari mereka yang merupakan polymath, menguasi lebih dari satu bidang. Para saintis inilah yang menghadirkan Zaman Keemasan Islam.

Sayap peradaban yang patah

Pada saat itu, sains digemari dan saintis dihormati. Pengembangan sains merupakan salah satu sayap peradaban Islam. Kapan dan mengapa sayap ini mulai patah? Tidak ada penjelasan tunggal yang disepakati bersama. Yang paling sering kita dengar adalah karena serangan bangsa Mongol yang meluluhlantakkan Baghdad pada pertengahan abad ke-13.

Namun, literatur menyimpan beragam teori, termasuk di dalamnya adalah krisis ekonomi di Iran pada abad ke-11 yang telah membuat para saintis bermigrasi, naiknya kuasa pemimpin agama yang menjadikan fokus berubah ke pengembangan ilmu agama dan memberi ruang terbatas untuk pengembangan sains. Penjelasan lain memasukkan konflik yang dimulai dengan Perang Salib, alokasi energi untuk layanan agama karena umat semakin bertambah, dan bahkan naiknya popularitas sufisme. Kejadian-kejadian di atas akan meruntuhkan dua pilar utama pengembangan sains: komunikasi dan dukungan dana.

Beberapa teori di atas, dibuktikan secara menarik oleh Eric Chaney, sejarawan alumnus Universitas Harvard yang saat ini mengajar di Universitas Oxford. Chaney menggumpulkan informasi 23.287 buku dari 4.056 penulis pada Zaman Keemasan. Informasi ini didapatkan dari koleksi Perpustakaan Universitas Harvard yang mencapai 13.283.463 buku. Tentu, tidak semua buku yang ditulis saintis Zaman Keemasan dapat diselamatkan dan disimpan di sana. Tapi, ikhtiar mencari penjelas berdasar data empiris melengkapi potret yang ada.

Ketika produksi sains di dunia Islam menurun, mulai abad ke-10 sampai ke-13, di negara-negara Eropa, terutama Spanyol, justru penerjemahan karya-karya dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin dan Ibrani dilakukan secepat mungkin. Hasilnya adalah kelahiran kembali iklim saintifik yang ujungnya adalah transformasi peradaban Barat.

Mencari skenario bangkit

Variasi perspektif umat Islam di beragam pojok dunia, terhadap pengembangsan sains, direkam secara apik oleh Ziauddin Sardar dalam sebuah artikel di Nature edisi November 1979 yang berjudul “A revival for Islam, a boost for science?”. Meski perspektif yang muncul sangat positif, tapi sampai 2010, kontribusi negara-negara Islam dalam pengembangan sains dunia hanya sekitar 2%.

Sampai hari ini, hanya dua saintis muslim yang memenangkan Hadiah Nobel, yaitu Abdus Salam (asal Pakistan) di bidang fisika pada 1979 dan Ahmed Zewail (asal Mesir) di bidang kimia 1999. Keduanya melakukan penelitian di luar negaranya.

Herwig Schopper, mantan Direktur Jenderal CERN, pusat riset nuklir Eropa memberikan beberapa resep dalam tulisan berjudul “Where are the new patrons of science?” yang terekam di Nature, edisi November 2006. Pertama, riset yang ditujukan untuk kesejahteraan manusia perlu lebih dihargai. Dalam jangka pendek, hal ini memerlukan patronasi dari aktor politik papan atas. Kurangnya pendanaan disebut sebagai salah satu faktor yang bertanggung jawab atas rendahnya produksi sains di negara-negara Islam. Sumber daya juga harus disediakan secara memadai untuk riset dasar. Alokasi ini perlu dilihat sebagai investasi dan bukan pengeluaran.

Resep ini mengingatkan kepada praktik pada Zaman Keemasan. Dana yang besar dialokasikan oleh Al-Ma’mun untuk mendukung pengembangan sains. Karen Armstrong mencatat bahwa penulis buku dan penerjemah, pada saat itu, baik muslim maupun non-muslim, diberi penghargaan emas seberat buku tersebut.

Kedua, para saintis muslim perlu menguatkan jaringan internasional. Menurut Schopper, riset saintifik bermutu tinggi hanya dapat dicapai dengan kompetisi di tingkat internasional. Lagi-lagi, ini juga terjadi di Zaman Keemasan. Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma’mun, misalnya mengirim utusan ke Byzantium untuk mendapatkan akses ke karya-karya saintis Yunani. Para saintis di Rumah Kebijaksanaan juga berasal dari beragam bangsa. Sebagai amsal, Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina adalah orang Persia, Ibnu Rusyd orang Andalusia, Sanad Ibnu Ali orang Irak, dan Al-Kindi orang Arab.

Rumah Kebijaksanaan saat itu juga tidak hanya menjadi tempat berkumpul ilmuwan muslim. Di sana, misalnya ada Hunayn bin Ishaq yang Kristen, ilmuwan dan penerjemah yang handal. Ada juga Tsabit Ibnu Qurra (beragama Sabian) yang menerjemahkan karya dari bahasa Yunani, Ibnu Na’ima Al-Himsi (beragam Kristen) yang juga menerjemahkan karya dari bahasa Yunani ke Arab, dan Yusuf Al-khuri (pendeta Kristen) yang menerjemahkan buku dari bahasa Syiria ke Arab.

Berbeda dengan tesisnya Samuel Huntington, menurut Abdelhamid Sabra, sejarawan sains Islam dari Universitas Harvard, “Peradaban tidak berbenturan. Mereka saling belajar. Islam adalah contoh yang baik.” Dia ungkapkan itu dalam sebuah wawancara dengan The New York Times edisi 30 Oktober 2001, hampir dua dekade yang lalu. Di edisi yang sama, Farouk El-Baz, saintis ruang angkasa dari Universitas Boston yang terlibat dalam Proyek Apollo, memberikan perspektif menarik. Katanya, “Sains bersifat internasional. Tidak ada sains islami. Sains ibarat mendirikan bangunan besar, sebuah piramid. Setiap orang meletakkan bata. Bata ini tidak punya agama. Tidak relevan mendiskusikan warna kulit orang yang meletakkannya.”

Dua sayap mengepak

Gairah untuk mendalami ilmu agama (tafaqquh fi ad-din) sudah seharusnya tidak mengabaikan ikhtiar dalam pengembangan sains. Mungkinkah para saintis dianggap sebagai para mujahidin di “medan perang” yang berada di jalan Allah? (QS 9:122; Jami’ At-Tirmidzi 1385). Jika cacah kemunculan sebuah kata dalam Al-Qur’an menunjukkan tingkat kepentingannya, maka sains (‘ilm) dalam posisi yang sangat terhormat. ‘Ilm muncul sebanyak 105 kali, lebih banyak dibandingkan dengan penyebutan ad-din yang sebanyak 103 kali. Jika ini disepakati, maka kedua sayap peradaban Islam akan kembali mengepak.

Franz Rosenthal, orientalis dari Universitas Yale, dalam pengantar bukunya The Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam, untuk menggambarkan posisi istimewa sains pada Zaman Keemasan, menulis: “Nyataya tidak ada satu konsep pun yang secara operatif berperan menentukan dalam pembentukan peradaban Islam di segala aspeknya yang sama dampaknya dengan konsep pengetahuan (‘ilm). … Tidak ada satu cabang pun dalam kehidupan intelektual muslim, kehidupan religius dan politik muslim, dan kehidupan sehari-hari muslim kebanyakan yang tidak tersentuh oleh sikap yang begitu merasuk terhadap pengetahuan sebagai sesuatu yang memiliki nilai tertinggi dalam menjadi seorang muslim.”

Ketika memberikan kritik terkait kondisi mutakhir, Ziauddin Sardar menyatakan bahwa umat Islam saat ini dipaksa bertindak reaktif atas satu tantangan ke tantangan lain, bergerak dari satu jalan buntu ke jalan buntu lain. Menurutnya, umat Islam tidak mampu mengapresiasi kekuatan dirinya sendiri, memahami realitas kontemporer, dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat.

Pengembangan sains akan berbarengan dengan kemajuan sebuah bangsa. Banyak masalah manusia yang akan dipecahkan oleh sains, seperti ilustrasi pembuka di atas. Sembari mendalami ilmu agama, kini saatnya, menjadikan kembali pengembangan sains menjadi kredo setiap muslim untuk mendesain masa depannya dan tidak lagi terjebak di bawah bayang-bayang nostalgia masa lampau.

Ini adalah kerja kolektif peradaban. Tidak perlu membayangkan setiap muslim dapat memainkan instrumen yang sama karena akan menguras energi. Cukuplah setiap muslim sepakat untuk berada pada tangga nada yang sama: tangga nada peradaban baru.

Versi lebih singkat dari tulisan ini telah dimuat di Republika Online pada 27 April 2020.